|

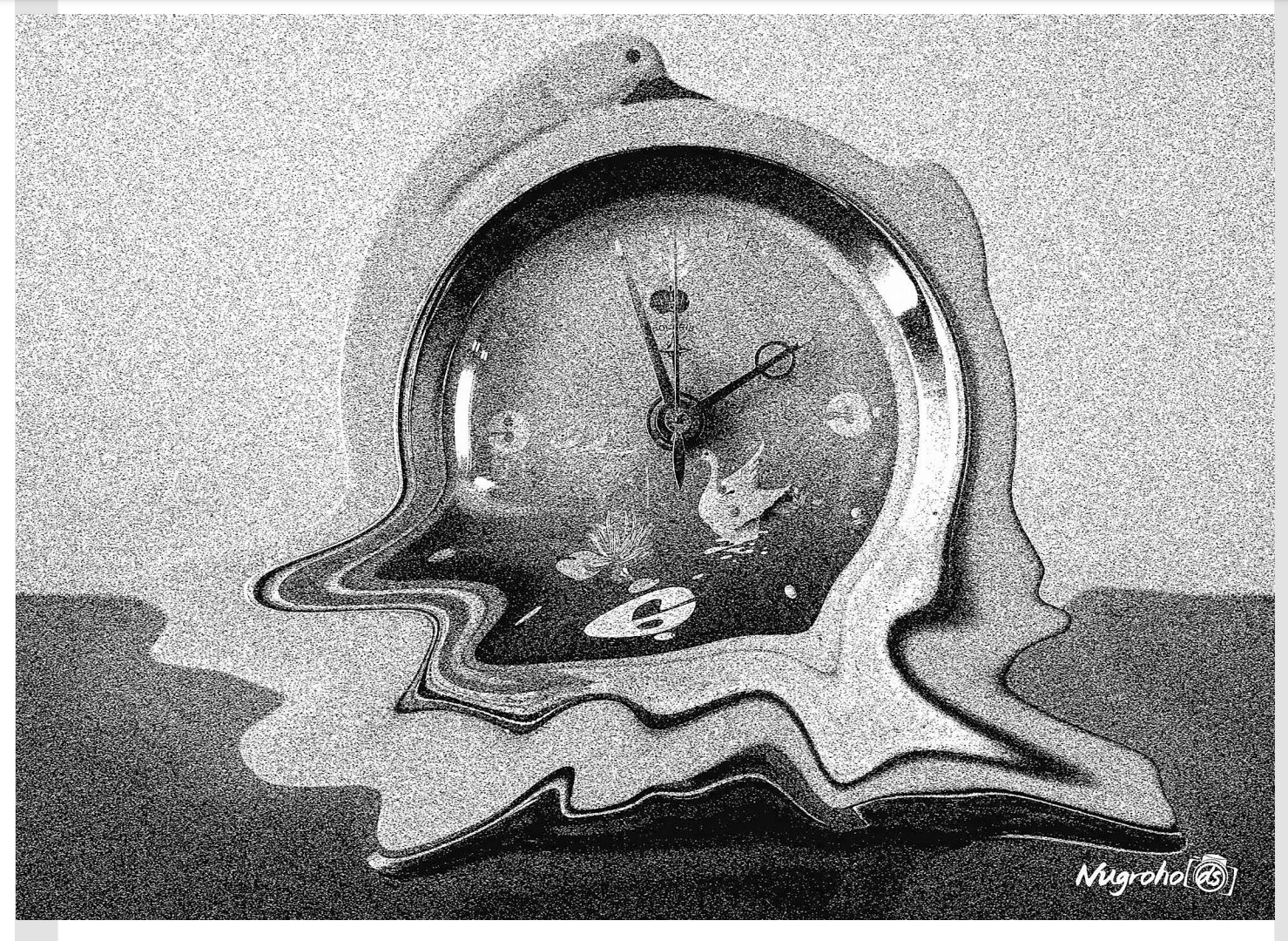

| Ilustrasi oleh : Suara Merdeka/Nugroho DS |

* Pertama kali dipublikasi di rubrik cerpen Suara Merdeka, 12 Juni 2022

* dipublikasi ulang sebagai arsip, dengan modifikasi pada beberapa typo

* dipublikasi ulang sebagai arsip, dengan modifikasi pada beberapa typo

Pohon kersen di tepi danau itu baru saja meregangkan otot mengikuti irama angin sore untuk menjatuhkan helai uban dari kepalanya, ketika dari kejauhan terlihat seorang perempuan tua setengah bungkuk berjalan dengan langkah gontai.

Menurut obrolan pemuda kampung yang biasa bemesraan sambil menanti matahari turun di tepi danau, hujan masih akan rutin menyapa hingga beberapa minggu ke depan. Hal itu terkonfirmasi begitu angin sore berembus membawa hawa lebih dingin daripada biasanya.

Aneh, batin si Pohon Kersen. Perempuan tua dengan napas tersengal dan langkah pelan itu adalah satu-satunya yang terlihat di pelataran danau. Tidak ada yang sukarela keluar rumah saat langit sudah redup dan angin menjelma sebilah pedang yang siap merajam kulit dengan ganas.

"Cuacanya mendung," kata perempuan tua itu begitu langkah rapuhnya yang disangga sebilah tongkat bambu membawanya berteduh di bawah rindang dedaunan kersen. Sembari merebahkan diri dan bersandar pada pangkal pohon, netranya mengawang ke cakrawala. ”Sayang, padahal Tuhan baru selesai melukis sore dengan begitu indah.”

”Tuhan juga yang menghadirkan mendung itu.” Si Pohon Kersen iseng menimpali.

Sebagai pohon tua yang sejak lahir menetap di tepi danau, di samping kesibukannya memproduksi buah-buah ranum kecil yang manis, si Pohon Kersen senang memerhatikan setiap orang yang berkunjung, menyimak keluh-kesah bujang kampung tentang cinta dan pekerjaan, atau sekadar mengamati pemancing yang duduk senyap menanti kailnya disambar ikan.

Sekilas memori tentang perempuan tua itu juga terselip dalam ingatannya. Daria, kalau tidak salah begitulah panggilan suaminya pada masa silam, dua puluh tahun yang lalu saat keluarga kecil beranak tiga itu sering mengunjungi danau setiap minggu sore, sambil makan sebungkus nasi dengan lauk kerupuk dan sambal terasi.

Tapi itu sudah lama sekali, sampai desas-desus obrolan lain dari beberapa pemancing kampung mengabarkan suami Daria meninggal. Sejak saat itu keluarga kecil mereka tak pernah lagi terlihat menyambangi danau hingga lama berselang.

”Ya.” Daria mengangguk. Si Pohon Kersen sedikit terlonjak. Tak banyak yang berubah dari Daria, kecuali fisiknya yang menciut dan entah bagaimana, perempuan tua itu--yang selain bisa mendengar suaranya, juga tidak terkejut mendapati pohon kersen berbicara.

Daria menyungging senyum kecil. ”Menurutmu, mengapa belakangan Dia tidak menyukai matahari sore?”

”Uh, Tuhan dan kuasa-Nya, dan kisah-kisah yang dihadirkan-Nya adalah hal yang tidak bisa kita selami,” ujar si Pohon Kersen. ”Seperti hadirnya kau di sini, tidak kuduga”

Daria kemudian memanjangkan kaki. Satu tangannya bersedekap dada menghalau dingin, tangan lainnya ia gunakan untuk memijat betis. Perjalanannya mungkin telah menghabiskan banyak energi.

”Kudengar di sekitar sini ada toko yang menjual waktu,” katanya kemudian.

Sekali lagi si Pohon Kersen terlonjak. Untuk beberapa alasan, hari ini ia banyak mendapat kejutan. Menilik garis keriput di wajah dan tubuh Daria, perempuan itu mungkin sudah berusia hampir tujuh puluh. Usia yang ideal untuk menjadi pikun, kalau tidak salah.

”Katakan, berapa harga yang harus kubayar untuk membeli waktu?” Daria melanjutkan kalimatnya dengan nada serius.

Kalau pohon kersen memiliki dahi, pasti saat itu sudah berkerut tiga saking terherannya. ”Waktu ... tidak dijual,” ucap si Pohon Kersen ragu-ragu seraya mengibaskan daun mengikuti irama angin.

Terdengar Daria berdecak sebal. ”Ah, pasti ada yang menjualnya. Pasti. Aku butuh sedikit saja, untuk anak-anakku. Ada tiga orang.” Ia mengacungkan tiga jari kanannya yang kurus dan panjang.

Ya, si Pohon Kersen ingat persis. Dua lelaki dan satu perempuan. Sekarang ketiganya pasti sudah tumbuh dewasa. Lagi-lagi bersumber dari obrolan orang-orang kampung, si Pohon Kersen mengetahui gigih dan letihnya perjuangan Daria menyekolahkan anak-anaknya.

Terakhir si Pohon Kersen mendengar dari Pak Toni, pemilik toko kelontong yang acap membandingkan anaknya yang tidak mau merantau dengan anak-anak Daria yang sudah sukses di kota orang. Ardian, si anak sulung Daria, sudah berkeluarga dan menetap di ibu kota, bekerja sebagai teknisi komputer di perusahaan ternama. Anak kedua dan ketiganya tak kalah gemilang, masing-masing juga mendapat pekerjaan di ibu kota begitu tamat kuliah.

”Untuk apa membeli waktu sementara kau masih memilikinya, setidaknya sampai meninggal.” Si Pohon Kersen yang tak mengerti akhirnya bertanya.

”Tahu tidak?” kata Daria lagi. ”Aku kasihan pada anak-anakku yang selalu sibuk. Aku pikir kehidupan kota benar-benar menghabiskan seluruh waktu mereka. Bahkan sekadar untuk pulang saja, tak lagi punya waktu.”

Seraya menyamankan posisi senderannya, mata perempuan tua itu kembali menjelajah cakrawala, seolah-olah dalam balutan langit sore kelabu, di sana ia menyimpan kenangannya.

”Sementara aku, saat sudah renta, terasa memiliki waktu yang begitu panjang untuk sekadar dihabiskan melamun sepanjang hari. Kasihan,” katanya pelan. Mimik wajahnya berubah murung. ”Aku tidak tega. Aku mungkin sudah tua, tapi aku ingin membantu. Setidaknya agar mereka punya tambahan waktu, pulang mengunjungi perempuan tua ini untuk sekadar duduk di teras rumah, menemaniku mengamati

genteng tetangga hingga sore.”

”Sayang sekali, tapi waktu tidak pernah dijual,” kata si Pohon Kersen.

”Ya ... ya!” ujar Daria. ”Kurasa aku harus percaya.”

***

Dan begitulah perempuan tua itu berceracau tentang keinginannya membeli waktu hingga gelap menyergap bumi dan ia tanpa sadar terlelap di bawah belaian angin. Daria tampak beberapa kali menggerakkan badan untuk mencari posisi yang nyaman. Dalam posisi seperti itu, keriput di wajah sayunya makin terlihat jelas.

Waktu berjalan dan tetesan kecil air hujan akhirnya jatuh. Perempuan tua itu tersentak bangun begitu mendengar riuh suara sirine memecah keheningan danau.

”Apa yang aku lewatkan?” Dengan wajah kusut dan kelopak mata yang belum terbuka sempurna, ia mencoba melihat tepian danau.

Banyak orang berkumpul, remaja hingga dewasa. Tak jauh dari jalan setapak berbatu yang menghubungkan danau ke jalan raya, terparkir mobil putih dengan suara sirine yang tadi menjadi penyebab keterkejutan Daria. Tak lama, beberapa orang berseragam muncul dari balik kerumunan memanggul kantung orange dan memasukkannya dengan rapi ke dalam ambulance.

”Mereka menemukan seseorang,” ujar si Pohon Kersen. ”Perempuan tua. Mengambang di tepian danau seperti sebuah pelampung.”

”Oh,” sambut Daria acuh tak acuh. ”Perempuan itu gagal. Alih-alih menemukan toko yang menjual waktu, dia malah terpeleset di tanah licin.”

Tak lama, terdengar dia tertawa renyah. Tawa girang seperti dia anak kecil yang baru saja mendapat oleh-oleh dari ayahnya yang bepergian ke luar kota. "Tidak, tidak. Kurasa dia berhasil,” ujarnya, menunjuk pada tiga orang yang berpelukan sambil terisak di sisi ambulance. ”Waktu yang ia beli untuk ketiga anaknya, rupaya harus dibayar mahal!”

Perempuan tua itu kembali menguap lebar-lebar. Seraya meringkuk untuk menghindari hawa dingin yang mulai ganas, ia kembali memejam mata.

”Hari yang pahit untuk si perempuan tua," batin si Pohon Kersen. Mungkin buah kersen merah ranum bisa sedikit memperbaiki rasanya. Ia mengingatkan diri esok pagi akan memberi Daria beberapa buah yang mulai memerah di dahan-dahannya. (37)

—Anisa Arpan, lahir di bawah langit sore Bumi Rafflesia pada 4 Februari.

Bisa disapa lewat instagram @anisaarpan atau website pribadinya

www.anisaarpan.com.

.png)

1 Komentar

ok

BalasHapusTambahkan Komentar